您的位置:主页 > 公告动态 > 远大动态 > 远大动态

车企不想给宁德时代打工了

8月29日,本田汽车宣布与LG新能源杀青相助,双方将在美国确立一家合资公司。公司将主要生产锂离子电池,为北美市场的本田和讴歌电动车型供应电池,这是本田首家动力电池工厂。

此次相助项目的投资总额为44亿美元,目的年产量约为40GWh,预计将于2023年开工建设,2025年量产。

值得注重的是,这家合资公司的股权比例,本田与LG新能源划分占股份比为49%和51%,这意味着LG居主导职位。本田情愿“让位”,也从一个侧面说明其对动力电池的迫切需求。

这不是LG新能源*次被车企“相中”。早前,LG新能源还与美国通用汽车、欧洲Stellantis团体确立了电池合资公司。除了LG,SK创新旗下的电动汽车电池制造商SK On也和福特联手,将在美国建一座年产能140GWh的电池厂,目的是成为美国*规模的电池厂。

一边是美国、日本车企选择和韩国锂电池大厂深度绑定,另一边来自德国的BBA(指飞跃、宝马和奥迪)则更倾向中国品牌,如宁德时代、孚能科技和国轩高科等。

从海内情形来看,车企和动力电池厂商相助俨然已成趋势。

那么,西欧、日韩车企和动力电池厂商的强强团结增添,会对整体名目发生怎样的影响?

车企被揭竿而起?

车企造电池,归根结底固然是为了商业*化,赚更多钱。

从直接动因上,可分为两类——“去宁化”和“弯道超车”。

以宁德时代为代表的动力电池厂商,险些是握住了车企的咽喉。动力电池占到新能源汽车40%甚至更高,这对车企是伟大的成本变量。只管宁德时代、国轩高科等动力电池企业也由于质料成本上涨叫苦不迭。但对下游车企而言,受制于人,时常担忧会不会被卡脖子的滋味总归欠好受。

在议价能力上,没有造电池能力的车企,也容易损失自动权。广汽团体董事长曾庆洪在上月天下动力电池大会上果然示意,“动力电池成本已经占到新能源汽车的40%~50%,甚至60%,那我现在不是在给宁德时代打工吗?” 这个埋怨,反映出不少车企的心事。

宁德时代现在握有大量耐久订单,这进一步加大了新造车企业们的不平安感。耐久订单名单包罗但不限于与特斯拉的4年、与长城汽车的10年、与飞跃商用车7年订单等。这些大车企提前锁定未来几年的大量电池产能,没来得及签长单的企业们,或很难从剩余有限产能中获得足够电池供应。

随着碳中和、碳达峰目的的提出,全球局限内对新能源车和动力电池的需求恐只增不减。在这个大条件下,谁掌握了电池手艺,着实就是掌握了最主要的话语权。

在这一点上,传统车企,尤其是外洋车企,在新能源生长中已有落伍趋势。以德系为代表的欧洲车企,之前的精神集中于清洁煤油;以丰田为代表的日企全力押注氢燃料电池;美国传统车企对电动汽车之前多以张望为主。

错过了*海浪潮,又不想落伍的车企只能选择与已有的电池大厂相助,进而快速进入电动新能源车领域。

现阶段,虽然美国电动化转型相对缓慢,但美国车企在造电池这块格外努力;韩国现代汽车去年和LG配合宣布了印尼建厂设计,最近又传泛起代和SK On在讨论美国建厂一事;日本政府部门称要投资约3.4万亿日元(约合245.5亿美元)制作电池制造基地,要最先周全电动化历程。本田的*座电池厂,或成为日本车企加大电池生产投资的切入点。

对于海内企业,动力电池单独出海还具有更高的性价比和可行性。我国作为电动车渗透率*的国家,也才不到20%,其他区域则更低,这意味着伟大的增进空间。相较于整车出海容易受限于品牌认知、消费偏好、国家政策(如津贴、关税等)等因素影响,动力电池单独“出道”,阻力会小不少。

自建 or相助

比亚迪造车和造电池二合一,财报显示优异,现在电池不仅能自产自用,还能对外销售,可谓卖车、卖电池双丰收,羡煞一众车企。也会让不少车企发生“我上我也行”的感受。

然而,这很可能是错觉,比亚迪的乐成并欠好复制。

比亚迪是做手机电池起身,自己积累了电池手艺,连系新能源汽车研发,在效率上事半功倍。其独门特技刀片电池,有较高的手艺护城河——保留了磷酸铁锂高稳固性、高平安性、高寿命的优势同时,还进一步提升了能量密度,能比肩三元锂电池的续航里程。

停止到2022年5月动力电池全球装机量和市占率排名

数据泉源:SNE Research

能自产自销的尚有蜂巢能源。作为长城汽车孵化的电池公司,依托于长城汽车的新能源电动车销量,以及母公司的资源,蜂巢能源拥有稳固且足够的外部客户源,如国轩高科、外洋车企Stellantis等,“金主”和“后台”都相当稳固。

相比之下,其他车企自建电池厂风险过高,手艺和成本上的劣势是两大阻碍。

手艺研发需要大量资金投入,自研的最终效果也充满了不确定性。尤其是电芯质料、系统集成、电池治理这三个要害领域,大量专利都集中在电池厂商手中,车企的自研投入很可能沦为缄默成本。

以龙头企业宁德时代为例,其刚刚公布的麒麟电池(预计2023年周全上市),是其第三代CTP手艺的集成,成组效率到达72%,超泛起在CTC电池手艺,创下了电池包成组效率的新纪录。这个突破是基于宁德时代手艺脉络实现的——从电芯到装车之间的中央环节逐步作废,系统成组效率稳步提升。

而所谓的“合建电池厂”一样平常有两条路径:车企和电池企业签署耐久框架,或者车企和电池企业配合确立合资工厂。

先说签署耐久相助框架的情形,这种模式可以在理论上确保供应。但若是再一次泛起上游质料的大幅度颠簸调整,或工厂交付量不足的情形,将严重影响车企的产能。受疫情影响,今年上半年长三角产业带的电池供应泛起延迟,就直接影响了不少车企的交付。

类似本田汽车与LG新能源这种互为弥补的自建 合建模式是当下主流,这是受电池自主权、研发成本影响,以及平衡风险、相互妥协的效果。

名目会被推翻吗?

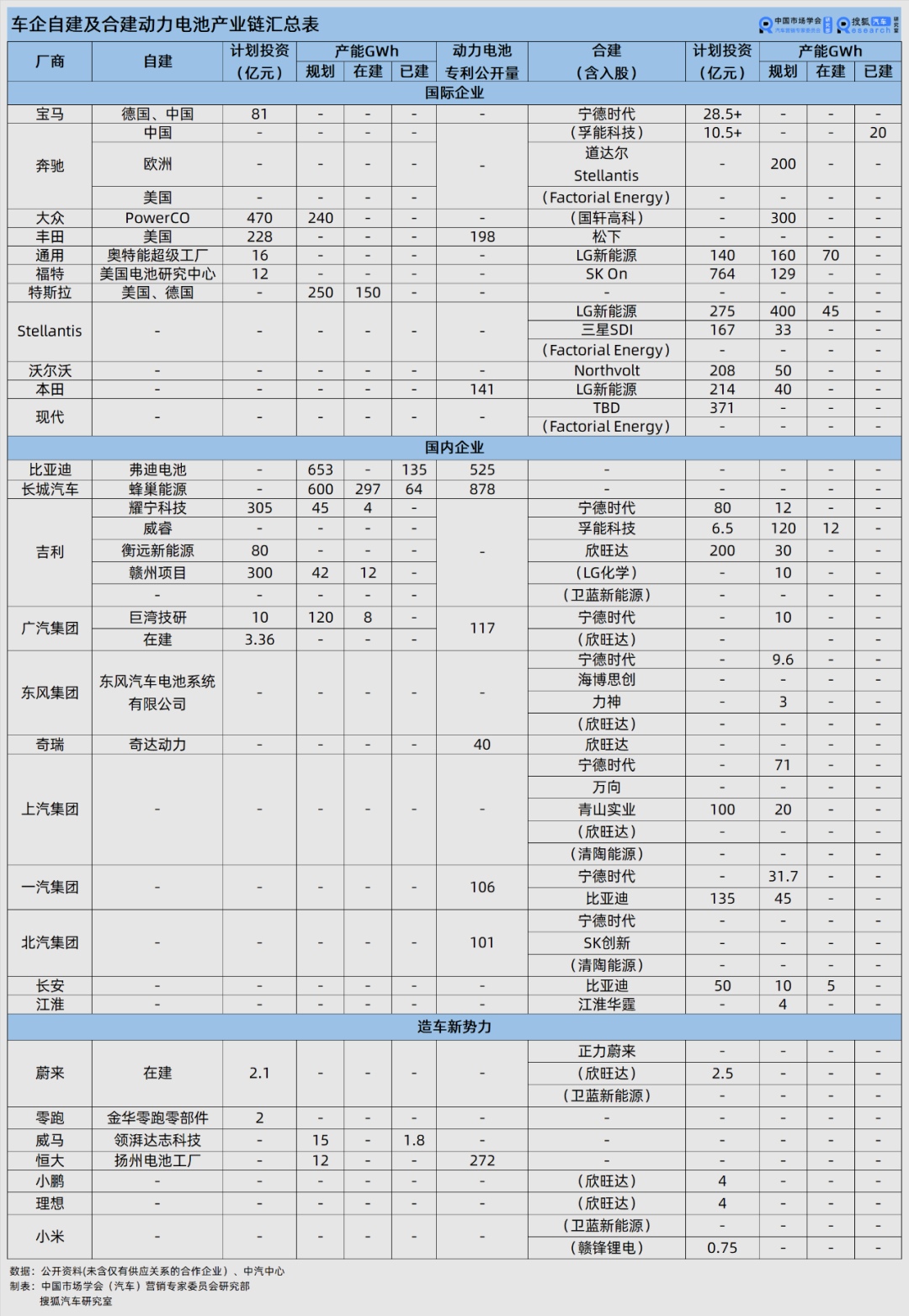

凭证果然资料显示,车企结构动力电池产业链的设计投资金额已高达5000亿元,未来预计还将不停增添。

从车企显示来看,比亚迪和特斯拉是两大龙头;造车新势力显示差强人意;传统车企喜忧参半;日韩系新能源有被边缘化的风险;BBA等老牌劲旅认可度依然坚挺,但可选择新能源车型较少。

绝大部门海内车企都已启动动力电池建厂项目,但除了上面讲到的比亚迪和长城汽车,其余大部门还处于试水阶段,雷声大,投入小。

典型的如蔚来汽车设计投资2.185亿元新建研发项目,包罗锂离子电芯试制线和一条电池包pack线;广汽埃安自研动力电池试制线于今年3月打桩开建,预计年底建成,加上已有自建的巨湾技研投资,总共投资13.36亿;零跑、威马、恒大也都启动自建电池厂设计,其中零跑投入预计为2亿,威马、恒大投入资金不详,但估量也不会高。

这些投入相较于本田汽车与LG新能源的44亿美元属于小巫见大巫。

固然也有特殊的,祥瑞是少有重仓电池厂的车企,自建电池厂投资累计已靠近700亿,包罗耀宁、威睿、衡远新能源等多个自建厂商。祥瑞也是合建电池厂投入*的海内车企,和宁德时代、LGE、孚能科技、欣旺达、卫蓝新能源等电池厂商相助投资也到达近300亿。

外洋来看,“老大”特斯拉早在2021年9月就公布了4680电芯和CTC手艺。在今年*季度的财报聚会上,马斯克称交付了首批搭载自产4680电池的电动车。若新闻属实,特斯拉也将有望在不久后加入自产自销“俱乐部”。

民众汽车显示较为激进,民众汽车宣布将投资跨越70亿欧元制作电池工厂,并示意到2030年前将在欧洲确立6个厂,总产能不低于240GWh,目的是2025年新能源车销量逾越特斯拉。

此外,丰田、通用、福田、宝马、飞跃也各有动作。不外,看似如火如荼,但在产能上,这些车企能与电池厂商相抗衡的,实则很少。

动力电池要盈利,年产能至少需要20GWh;要实现较为理想的运转效率,要到达40GWh。要真正拥有市场竞争优势,则要跨过100GWh的门槛。这一门槛对应的汽车数目,约为150万台。

现真相形是,现在还没有年销量能到达百万台以上的新能源品牌,龙头比亚迪和特斯拉2021年销量划分为60万辆和93万辆。甚至能到达年销30万辆,产能20GWH这个*下限的新能源品牌都不多。

凭证韩国市场研究机构SNE Research的统计,2021年全球电动汽车动力电池总产量不到300GWh(296.8GWh),除开两大龙头,剩下的车企占比可想而知。

但所有车企似乎都在穷追猛赶。彭博新能源、韩国SNE、高工产研GGII等主流动力电池研究机构对2030年全球车用动力电池市场规模的预期都在3000GWh以上。

对比现在的不到300GWh的产量,是至少十倍以上的增量空间。加之海内外车企、电池厂商的大“混战”,未来名目充满了变数和变量。

参考资料:

[1]《动力电池:车企们的新角斗场》,泉源:钛媒体

[2]《车企造电池,需要过三关》,泉源:财经十一人

[3]《近30家车企结构电池产业链,背后的逻辑是追逐趋势照样防止被掐》,泉源:搜狐汽车

[4]《换电只买车身就行?车企不甘做“打工人”》,泉源:Autolab

*本文基于果然资料撰写,仅作为信息交流之用,不组成任何投资建议

上一篇:2022上半年抖音彩妆Top5被国货包揽,花西子、卡姿

下一篇:GP的质变