您的位置:主页 > 公告动态 > 远大动态 > 远大动态

Instagram啃不动短视频

当全球社交媒体纷纷“短视频化”,Instagram却被迫向退却了一步。

近期,Instagram推出一项新的改版测试,改变算法推荐机制以出现更多短视频内容,激起数百万网友的不满情绪。

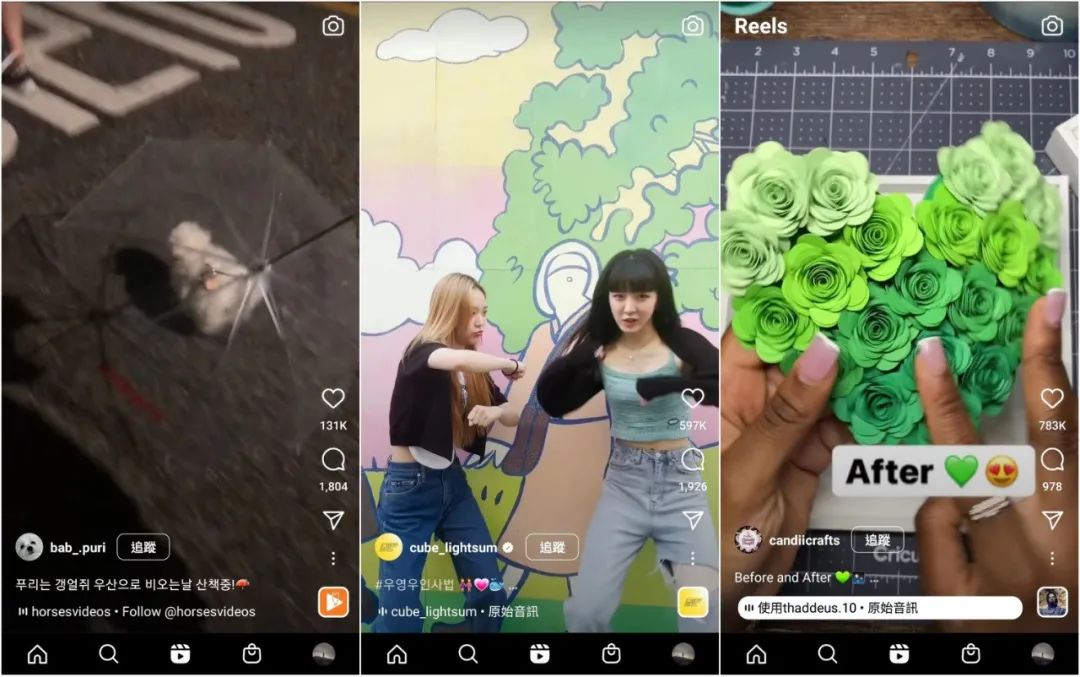

Instagram上的视频出现形式与TikTok异常相似。

图源:Instagram截图

在改版测试页面中,用户可以刷到来自未关注账号的各种视频内容,通过上下滑动屏幕,就可以对内容举行切换,这与TikTok上的短视频出现方式如出一辙。

“短视频”热潮下,Instagram近年不停加入更多视频功效,例如限时动态、IGTV以及Reels等。而本次测试中,Instagram直接“复制”TikTok的出现和推荐模式,以求博得更多年轻用户的关注,朋分短视频市场。

但急于求变的Instagram生怕没想到,新的视频推荐机制却引发了大量网友的猛烈否决。

在Instagram上,一条要求其“住手TikTok化”的帖文获得了跨越200万名网友的点赞。否决声浪中,还包罗平台的头部网红,粉丝破3亿的金·卡戴珊和凯莉·詹纳。

虽然Instagram迫于压力暂停了向TikTok的转向,但示意未来仍将重点关注视频和推荐帖子,只是“会找到一种更好的方式”。

01、“TikTok化”被迫喊停

Instagram的首创人之一凯文·斯特罗姆是一名摄影兴趣者,而Instagram自降生之日起就是一款基于图片分享的社交软件。

简朴的应用界面、滤镜等图片处置功效,以及可与家人同伙共享一样平常的特点,让Instagram成为全球*的社交平台之一。

受年轻人喜欢的Instagram,很快受到了Facebook的关注。2012年,降生不到两年的Instagram即被Facebook以10亿美元的现金和股票收购,以填补其用户群体老龄化的问题。

2021年3月的一份文件显示,在此前两年里,Facebook美国青少年的日活数下降13%,预计2023年这一数字将进一步下降45%。数据显示,2025 年,Facebook 将会失去 150 万青少年用户,由其他社交平台取而代之。

随着TikTok这样的短视频平台成为年轻人的社交“新宠”,不仅Facebook沦为“适合中年人”的APP,连Instagram也正在失去年轻人的注重力。

研究机构 Forrester 去年的一份观察显示,在受访的12 至 17 岁的美国青少年中,每周使用 TikTok的人数有63%,同比大增13%至;而57%的受访者每周使用 Instagram,同比下跌 4%。

为了在竞争中不落下风,重新获得年轻人的关注,Instagram近年加大了进军短视频内容的力度。其详细的显示形式则是通过改善功效与算法,变得愈发像TikTok。

在Instagram的最新页面中,测试了全屏推荐短视频的模式。这些短视频来自生疏网友的账号,可以通过上下滑动举行切换,视频右侧划分竖列着“点赞”“谈论”“转发”的图标,而下方则是作者名和视频简介……除了短视频左上角的“Reels”图标,看起来和TikTok的界面别无二致。

Instagram上一条要求其“住手TikTok化”的帖文获得了跨越200万名网友的点赞。

图源:Instagram应用截图

这样的“改善”,很快遭到Instagram 粉丝的猛烈否决:

“若是做回2015年的Instagram,他们能赚数十亿美元。他们缺乏知识。”

“全屏推送是*的问题……请让它成为一个照片APP,准时间线排列的那种!”

“遗憾的是,他们不会再把Instagram做成照片APP,由于他们以为复制TikTok可以赚钱。”

就连Instagram上的*头部网红凯莉·詹纳和她的妹妹金·卡戴珊,也表达了对Instagram“短视频化”的失望,并分享了请愿书,称“别再试图抖音了,我只想看到同伙们的可爱照片。”

否决声浪高涨的同时,负面反馈也直接体现在Instagram的用户使用数据上。

Instagram首席执行官亚当·莫塞里认可,“对于新的推送设计,人们感应沮丧,使用数据也不是很好。”而这是Instagram决议暂且“退却一步”,并找出该若何前进的缘故原由。

02、短视频化,Instagram没有太多选择

对Instagram来说,虽然和TikTok做的一样是“流量生意”,却又有许多差其余地方。

对“守旧”的用户群体来说,以照片为焦点的静态图文,是Instagram*标志性也最有吸引力的特点。

本质上,Instagram靠着“熟人社交”积累起了大量用户。熟人和已关注KOL等宣布的图文内容,进一步带来分享和谈论,为Instagram确立了强用户粘性,吸引注重力连续时间较短的用户快速浏览许多出现方式直观的帖子,并在某种水平上对这款应用上瘾。

当转变来临之际,Instagram上准时间线排列的“熟人图文”,被随机泛起的生疏人视频取代,焦虑随之发生,引发不愿改变的用户的否决。

“若是你天天花一小时在办公桌前和同伙谈天、看书或看电视,然后我过来,没有和你打招呼就把一切都重新放置了,你会很生气的。”莫塞里认可改变是难题的,但对Instagram来说却不得不这么做。

Instagram去年宣布的一份内部文件显示,平台青少年用户流失率加速,尤其是13-15岁的群体,向其他同类软件平台转移显著。

相比Instagram,Z世代更喜欢TikTok平台上有趣的视频内容。年轻人可以随时随地刷视频打发闲暇时间,还可以在拍摄、分享舞蹈等短视频的历程中充实表达自我。

研究职员在2021年宣布的一份文件中估量,用户在TikTok上破费的时间是Instagram的两到三倍。

而TikTok之以是有这样的吸引力,除了短视频内容,靠的更是其令人“上瘾”的算法。通过剖析用户的浏览喜欢,用户在应用程序上破费的时间显著提升。

Instagram对算法推送机制的调整,一方面出于迎合年轻受众的喜欢,另一方面也是通过这样的方式,留住更多平台上的小微创作者。

以往,用户在Instagram上险些只能刷到自己已关注账号的动态,而当推送机制改变后,用户可以看到大量未关注账号的视频内容。这正是TikTok所善于的方式,而Instagram也希望通过这一改变,为自己在竞争中争取更多优异创作者。

虽然今年Instagram仍保持着创作者营销“*平台”的职位,而TikTok正在不停追赶。

凭证 Insider Intelligence剖析师的最新数据,今年美国营销职员将在 Instagram 上破费 22.3 亿美元用于创作者营销,险些是TikTok 上7.748 亿美元的三倍。

但TikTok占有的营销份额正在进一步扩大,预计今年将跨越Facebook,在2024年跨越 YouTube。

在网红营销的投放选择上,小微创作者成为了新的趋势偏向。

Insider Intelligence剖析师展望,今年面向Instagram 上“纳米级”网红(拥有1000至4999名粉丝的账号)的营销支出将增进220.5%,而“超级”网红(拥有100万粉丝以上的账号)的支出仅增进8.0%。

“若是你设计成为一个面向创作者的平台,那么你就应该起劲培育下一代创作者,而不是为其他平台招揽创作者。” Instagram首席执行官亚当·莫塞里说,现在Instagram在扶持大型创作者方面做得很好,但需要在辅助新创作者突破方面做得更好。

因而,向TikTok靠拢,吸引较小型的创作者,成为Instagram在红人营销领域保持*职位的要害。

03、留给Instagram的时间不多了

在Instagram母公司Meta收入下滑的靠山下,短视频被视为潜在商机。

Meta“借鉴”自TikTok的短视频功效Reels,推出时间不长,但据Meta CEO马克·扎克伯格在2022年*季度电话集会上示意,该功效已为Meta带来10亿美元的年收益。

当Facebook 、Instagram依附Reels勉力卷入短视频领域与TikTok搏杀之时,TikTok却站在自身短视频的基础优势之上,进一步将界限拓展至音乐、游戏等细分领域,以牢固自己的影响力。

近期,TikTok被曝已申请“TikTok Music”服务商标,未来设计推出自有音乐APP。此外,TikTok还最先在APP中测试HTML5 游戏,并实验了多款内置游戏,让观众在刷视频、看直播时点击链接即可进入游戏页面。

艺术家兼制作人SEBii以为,TikTok具备任何其他社交媒体都没有的潜在影响力,在该平台上,无论是有趣的视频或是一段疯狂的旋律节奏,都可能接触到许多人并形成相当的影响力。

去年,TikTok平台上的175首盛行歌曲登上了“通告牌Top100”榜单。许多音乐制作人从Instagram和Twitter等平台转向TikTok上快速增进的用户群,并将其作为展示自己歌曲作品的主要平台。

而在游戏方面,TikTok的*个互助同伴Zynga最初曾以Facebook为平台,发展为社交游戏领域*规模的公司之一。

随着Facebook迎来“中年危急”,Zynga也最先与TikTok睁开互助,未来或许将率领移动社交游戏实现又一次增进。

相比之下,对Instagram来说,一味追赶“潮水”,可能只能被潮水抛在后头。

面临“各处着花”的TikTok,Instagram过于急切地想要复制其在短视频领域的乐成打法,却忽略了自己平台调性与TikTok之间存在的差异。

而在压力下,背上“不三不四”质疑的Instagram不得不大步回撤,重新思索在短视频崛起事态中,自己应有的位置。

社交娱乐方式的快速迭代下,留给Instagram的时间确实不多了。

正如莫塞里所说:“我们在视频方面做得还不够好,以是要抓紧时间。从久远来看,与这种趋势南辕北辙对Instagram是异常晦气的。” 而早在Instagram最先这次全屏视频推送测试之前,“这就是事实”。